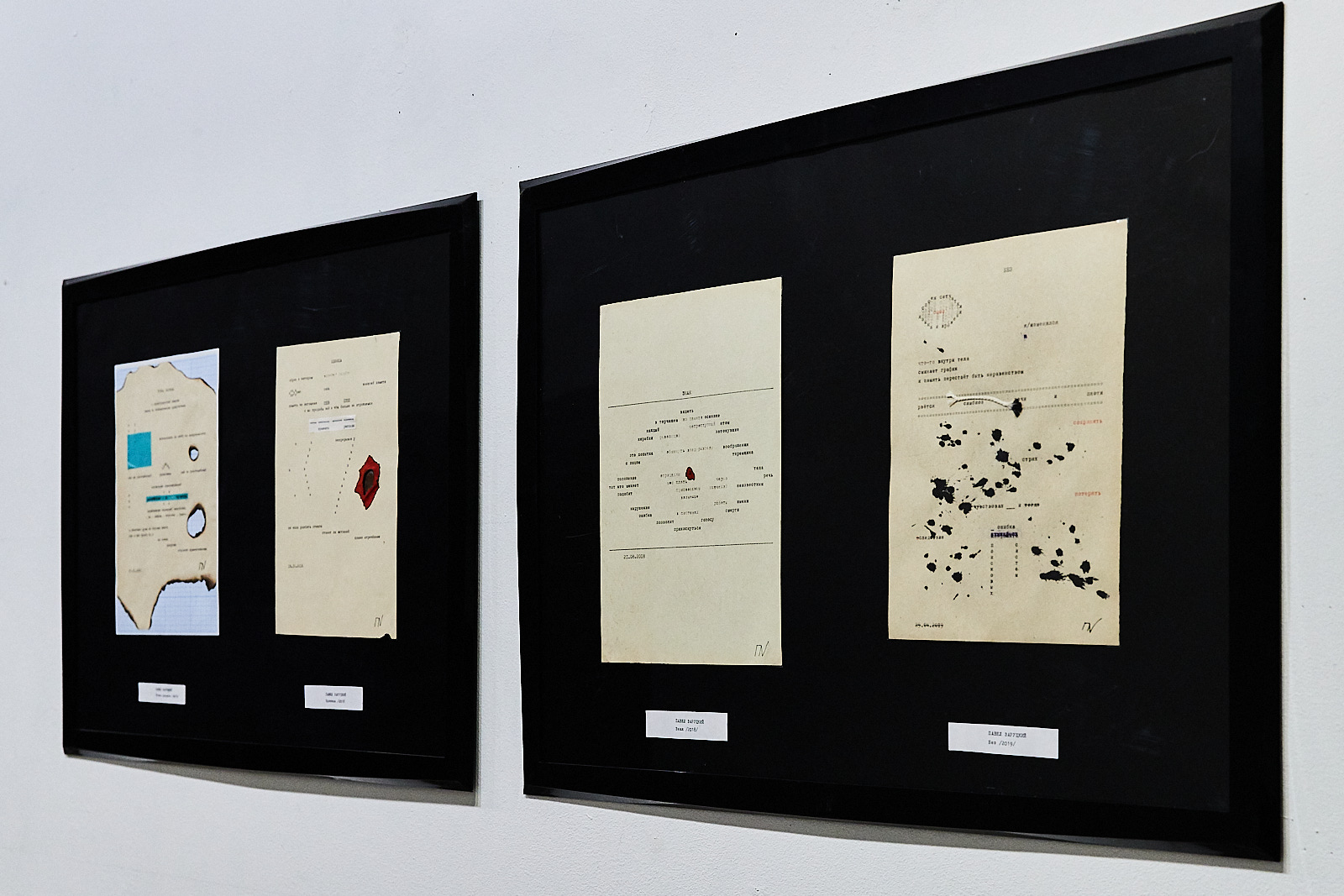

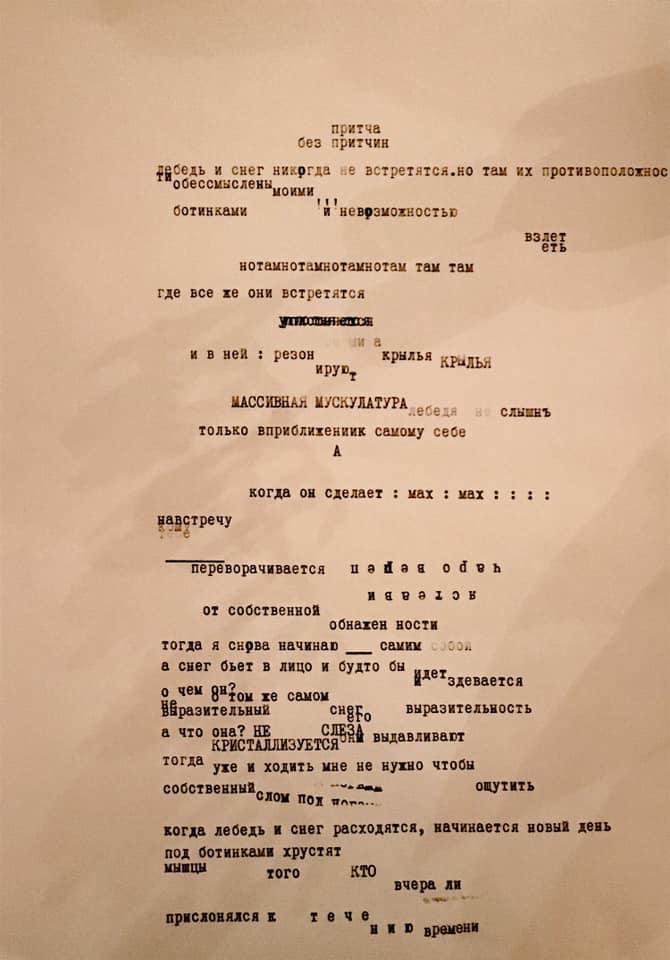

Среди текстов, созданных на пишущих машинках, особняком стоят визуальные стихи. В них слова превращаются в запчасти, и из этих деталей делается такая конструкция, которая и становится стихотворением-«картиной». Именно поэтому куратор выставки, петербургский поэт Павел Заруцкий называет эти произведения «словомеханизмами»: у такого стиха есть внутренняя механика, да и сделан он при помощи механического устройства.

Среди текстов, созданных на пишущих машинках, особняком стоят визуальные стихи. В них слова превращаются в запчасти, и из этих деталей делается такая конструкция, которая и становится стихотворением-«картиной». Именно поэтому куратор выставки, петербургский поэт Павел Заруцкий называет эти произведения «словомеханизмами»: у такого стиха есть внутренняя механика, да и сделан он при помощи механического устройства.

«Когда я два года назад начал заниматься визуальной поэзией, я даже не мог представить, насколько важной для меня окажется печатная машинка — вспоминает Павел. — Не последнюю роль сыграла моя очарованность машинописной поэзией 1960-х годов, но в первую очередь мне хотелось придать своим текстам ощущение "материальности" и "рукотворности". Печатная машинка стала для меня той точкой, в которой технология встречается с человеком — это уже не рукописный текст, но ещё не полностью "обесчеловеченный" документ на экране ноутбука».

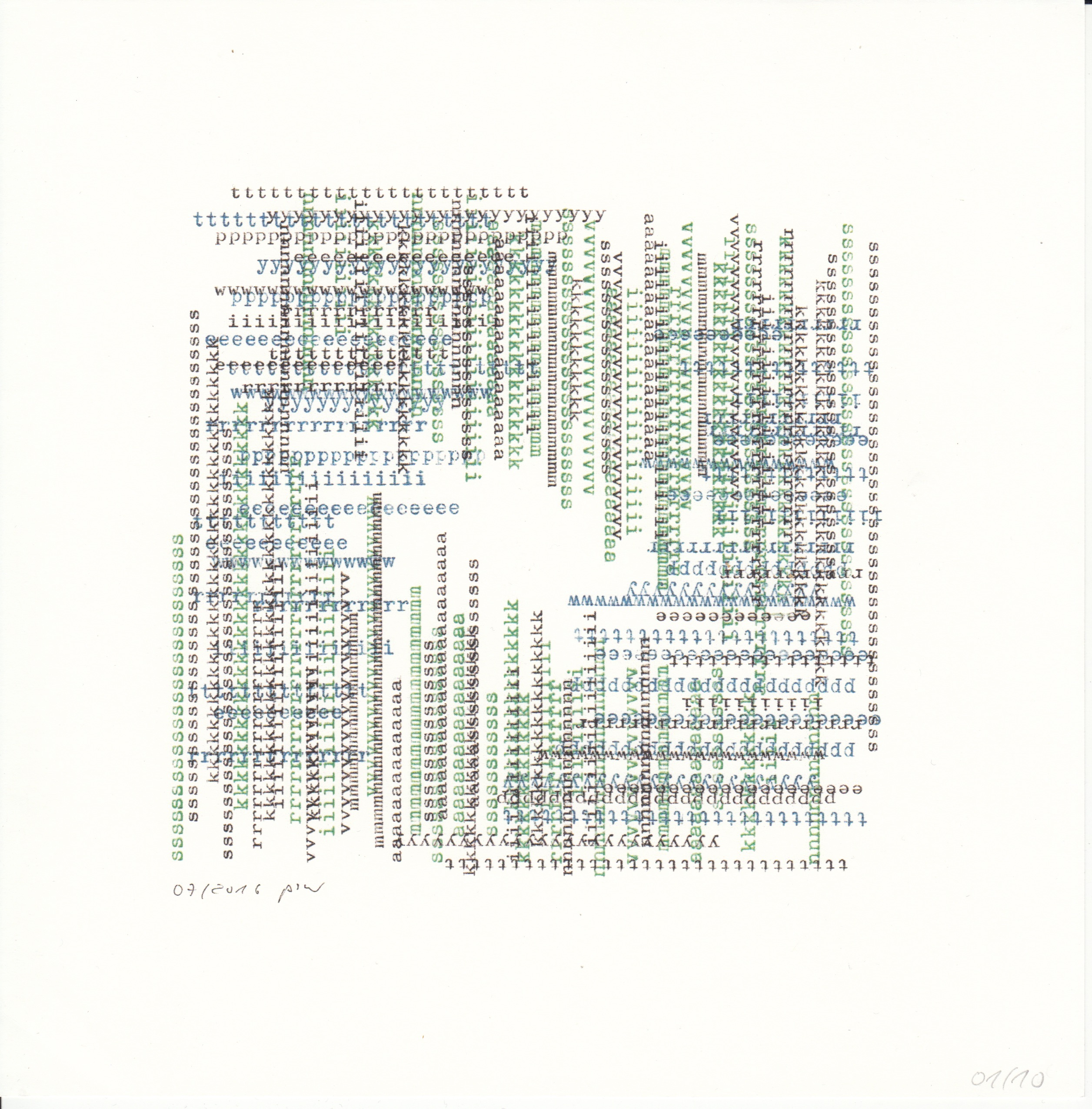

Петра-Шульце Вольгаст, машинописная типографика

Петра-Шульце Вольгаст, машинописная типографика

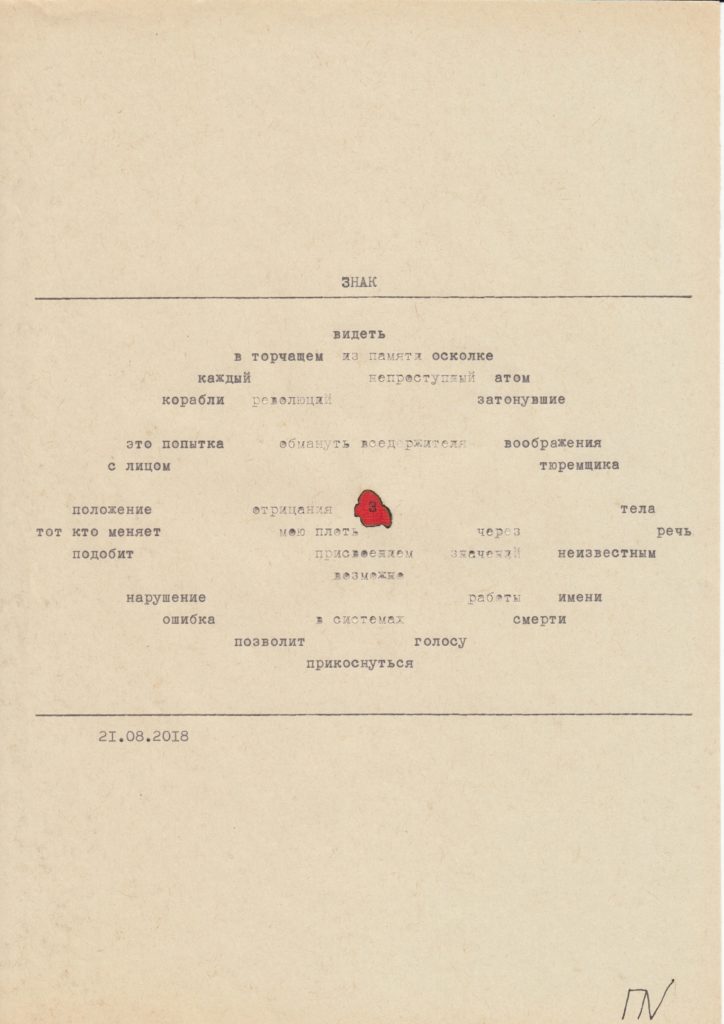

Павел Заруцкий, «Знак» (2018)

На открытии выставки также прошёл сеанс машинописи «type-in». В самом музее и в читальном зале Восточно-европейского института психоанализа разместили 13 пишущих машин из моей коллекции — специально для печатания: все желающие могли попробовать написать на них любые тексты.

На открытии выставки также прошёл сеанс машинописи «type-in». В самом музее и в читальном зале Восточно-европейского института психоанализа разместили 13 пишущих машин из моей коллекции — специально для печатания: все желающие могли попробовать написать на них любые тексты.

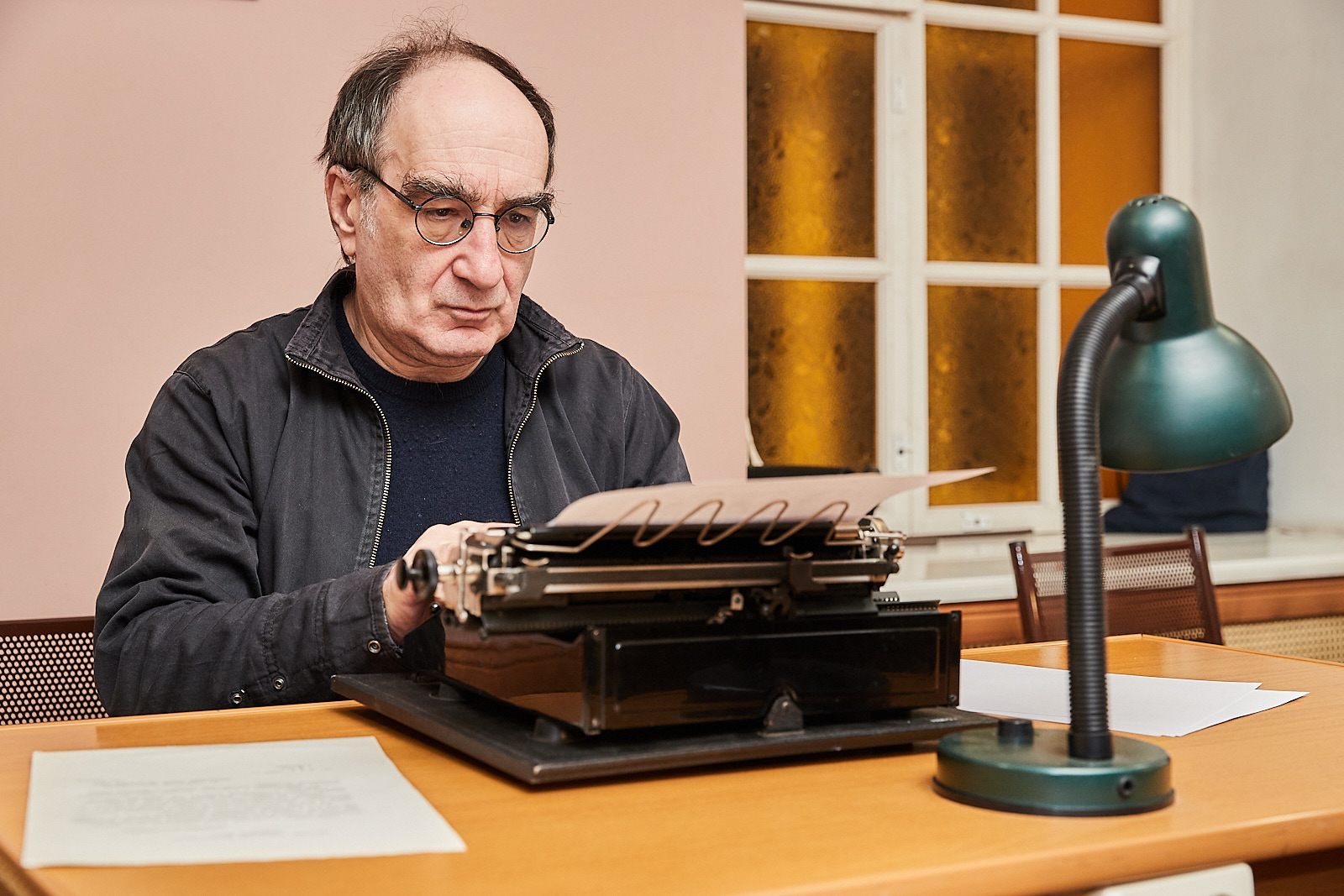

Виктор Мазин

Основатель музея, философ и психоаналитик Виктор Мазин признался, что поначалу отнёсся с некоторым скепсисом к подобному мероприятию, сомневаясь в том, что оно вызовет большой интерес. Однако уже в ходе машинописного сеанса убедился, что был не прав: в читальном зале стоял шум, как когда-то в крупных редакциях газет. «Если бы я знал, я бы подготовился и записал этот звук. А я, вообще, собираю звуки. Это феноменально: вот эти разговоры в зале под постоянные удары клавиш, — такая звуковая материя теперь уникальна, подобное уже нигде не услышишь», — сказал Виктор Мазин.Звук одновременно работающих машинок впечатлил и Еву Шлегель, коллекционера буквопечатающих аппаратов. «В зале, где стояли машинки, а их было больше десятка, этот стук во время работы на них сразу нескольких людей был весьма и весьма ощутимым, — говорит Ева. — А теперь представьте, если бы вы находились в целом машинописном бюро!..».

По словам Евы, выставка визуальной поэзии и печатных машинок «Словомеханизмы» — познавательное и увлекательное в своём роде событие. «Было интересно узнать в ходе лекции Павла Заруцкого о визуальной поэзии, её создании и её авторах. О том, как именно они, авторы, выступают одновременно и поэтами и художниками, создавая из напечатанного текста замысловатые узоры и картины, в которые могут вкладывать и зашифровывать самые разные смыслы. Также очень интересным был рассказ о печатных машинках: какими они были, что предшествовало их созданию, какими были их вид и устройство. Когда-то эти вопросы всецело поглотили мой разум, я читала различные статьи и выискивала материалы, изучая историю и устройство печатных машинок разного времени и разных стран».

Несмотря на то, что для Дмитрия это было первое знакомство с печатной машинкой, он быстро успел разобраться с этим непростым устройством и даже, играя с регистрами и печатью вразрядку, сумел сделать несколько экспериментов. Для поэта type-in оказался серьёзным событием — он даже решил обзавестись машинкой, чтобы сделать на ней много других работ.

Несмотря на то, что для Дмитрия это было первое знакомство с печатной машинкой, он быстро успел разобраться с этим непростым устройством и даже, играя с регистрами и печатью вразрядку, сумел сделать несколько экспериментов. Для поэта type-in оказался серьёзным событием — он даже решил обзавестись машинкой, чтобы сделать на ней много других работ.

03.02.2020